📖姿勢と呼吸の「超・密接な関係」 〜本から学ぶカラダの整え方〜

こんにちは。

やまぐち呼吸器内科・皮膚科クリニック 院長の山口裕礼です。

日々、患者さんと向き合う中で感じるのが、「呼吸の質」や「慢性的な不調」は、実は姿勢に深く関係しているということです。

呼吸器内科という専門性の枠を超えて、「姿勢」「動き」「意識」などの視点からカラダを見直すことが、症状の改善につながるヒントがあります。

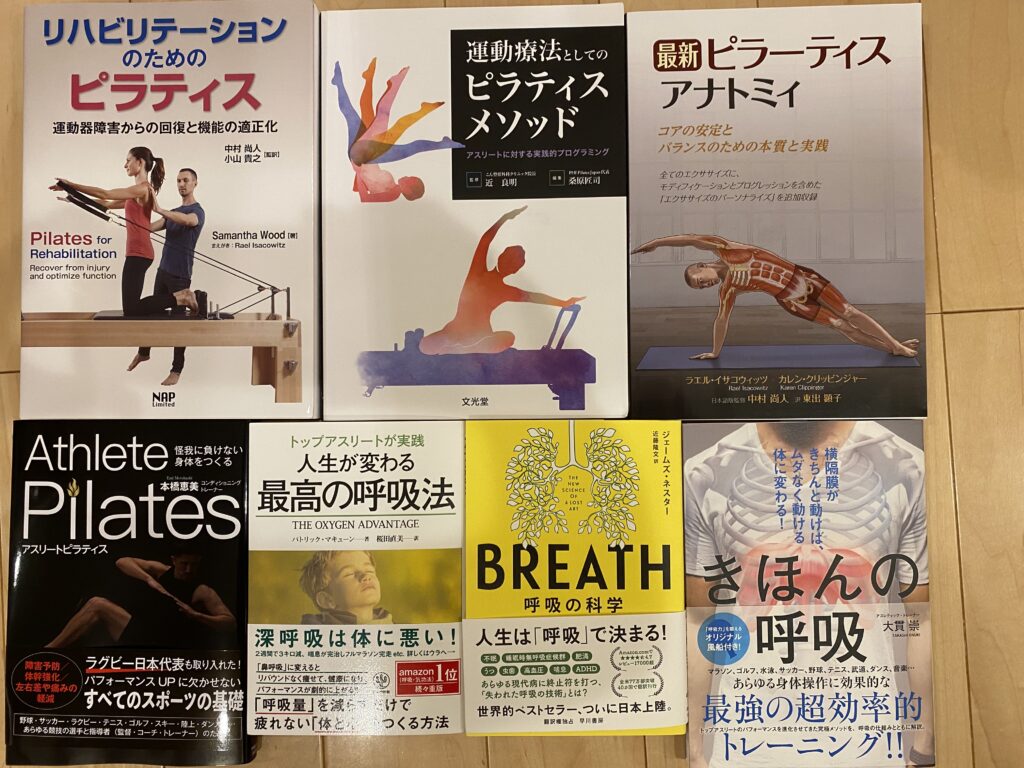

そこで最近、私自身が読んでるのがこちらの書籍たちです📚✨

📖 書籍紹介

- 『Pilates for Rehabilitation』 (Samantha Wood 著)

- リハビリ特化のピラティスを写真+解説で詳述。

- セラピスト監修だから安心!体幹強化で呼吸効率アップ🧘♀️

- 『運動療法としてのピラティスメソッド』

(近 真理・柔原匡司 監修)- アスリート向け実践プログラムを豊富に収録。

- 一般の方にも応用可能なフォームローラー&バンドメニュー✅

- 『最新ピラーティスアナトミ』

(Rael Isacowitz & Karen Clippinger 著)- 解剖学的視点で「なぜ効くか」をビジュアル解説。

- 筋膜×呼吸筋のつながりを理解して、深呼吸しやすく✨

- 『Athlete Pilates』 (本橋恵美 著)

- ラグビー日本代表も実践するトレーニング理論。

- 姿勢安定トレで胸郭の動きをスムーズに💪

- 『人生が変わる最高の呼吸法』

(Patrick McKeown 著)- 浅い呼吸から深い腹式呼吸への導き方を解説。

- 姿勢と呼吸をセットで整え、自律神経を調整🌬️

- 『BREATH 呼吸の科学』 (James Nestor 著)

- 古代から最新エビデンスまで網羅した呼吸の教科書。

- 頭頸部&胸郭アライメントが呼吸効率を決定💡

- 『きほんの呼吸』 (大貫崇 著)

- スポーツ別の呼吸テクニックを紹介。

- 横隔膜を意識しやすい姿勢づくりのコツ満載📏

🗝️ 書籍で学ぶ“姿勢×呼吸”のポイント

- 胸郭の開放:猫背だと肺活量が30%以上低下⤵️

- 骨盤ニュートラル:過度の前傾・後傾は呼吸筋を緊張させる

- 頸部アライメント:ストレートネックは呼吸抵抗を増加

⚡ 姿勢が体調に与える7つの影響

- 肺活量の低下

- 自律神経バランスの乱れ

- 肩こり・首こりの慢性化

- 消化管運動の鈍化

- 腰痛・股関節痛の誘発

- ストレス耐性の低下

- 睡眠の質の悪化 😴

🧪クリニックでは論文も読む。でも…

医師として、日々論文を読み科学的根拠を大切にしています。

しかし、実は市販されている一般向けの本にこそ、患者さんの日常生活と直結しやすいヒントがたくさん詰まっていると感じます。

そのため、こうした書籍からの学びも大切にし、日々の診療や「からだ整えラボ」の指導に役立てています。

💬新たに得られた知識は「からだ整えラボ」で共有します!

読んで学んで、終わりではありません。

当院では、「知識を生かし、患者さんの“日常”に落とし込む」ことを大切にしています。

今後も、ピラティス、呼吸、姿勢、そしてストレスや睡眠との関係まで──

総合的な視点から身体を整えるヒントを、「からだ整えラボ」でどんどん共有していきます♪

📌最後に一言:

良い姿勢も、最高の予防医療である。

そんな気持ちで、今日も一歩ずつ“整える”お手伝いをしていきます🌿

📌 キーワード:姿勢改善|呼吸法|呼吸器疾患|ピラティス|生活習慣

投稿者プロフィール

-

からだ整えラボ

① 医学=呼吸器・アレルギー

② 生活=腸・温活・食・睡眠・肌

③ 幸福=働き方・環境・園芸

“病気を診るだけでなく、人をまるごと診たい”

——その思いを胸に、学びを続けています。

医学的根拠 × 生活習慣 × 心の豊かさ

三位一体の医療をめざしています。

資格:

<医学・医療>医学博士、日本呼吸器学会認定呼吸器専門医、日本アレルギー学会認定アレルギー専門医、日本喘息学会認定喘息専門医、日本内科学会認定内科医、日本喘息学会認定吸入療法エキスパート

<予防医学・代替医療・環境>

機能的骨盤底筋エクササイズpfilAtes™認定 インストラクター国際資格← NEW✨

カラダ取説®マスター・ジェネラル

環境省 環境人材認定事業 日本環境管理協会認定環境管理士、漢方コーディネーター、内面美容医学財団公認ファスティングカウンセラー、日本セルフメンテナンス協会認定腸内環境管理士、腸内環境解析士、日本温活協会認定温活士、薬膳調整師、管理健康栄養インストラクター、食育健康アドバイザー、日本フェムテックマイスター協会公認フェムテックマイスター®上級、公認妊活マイスター®Basic、日本スキンケア協会認定スキンケアアドバイザー、メンタル士心理カウンセラー、アーユルヴェーダアドバイザー、快眠セラピスト、安眠インストラクター

<文化・生活>

日本園芸協会認定ローズ・コンシェルジュ、ローズソムリエ®(バラ資格)

<受賞歴>

第74回日本アレルギー学会学術大会「働き方改革推進奨励賞」受賞