🍬子どもの食は「親の努力」だけでは語れない

〜どれだけ気をつけても、人生は本人のもの〜

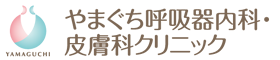

先日のブログでは

“砂糖・ジャンクフードと社会格差”

そして

“スコットランドの取り組み”

について触れました。

今日は、

実際にお聞きした 2人のお母さんのエピソード を通して

「子どもの食」と「親の役割」について

さらに深く考えてみたいと思います。

🟡 ケース①

100年以上続くぬか漬けの家系

正しく育てても、子は子の人生へ

あるお母さんが話してくれました。

「我が家は代々100年以上、ぬか漬けを続けてきました。

子どもには自然なもの、体に良いものを食べさせてきました。

ジュースやお菓子は極力控えてきました。」

家庭での食育は徹底。

食材にも気を配り、料理にも手間を惜しまない。

母としてできることをすべてやってきたそうです。

けれど子どもは成長し、

友人関係も広がり、

知恵もつき、

やがて

自分の好きなものを自由に選ぶようになります。

「子どもは好き勝手にお菓子を食べるようになり、

気づけば病気になっていました。」

――どれだけ親が努力しても、

子どもの人生は“子ども自身のもの”

であるという厳しい現実。

このお母さんは

深い悲しみとともに

それでも

「私はやれることはやった」と

静かに語っていました。

🟢 ケース②

幼少期は砂糖ゼロ

誕生日会が人生の転機に

別のお母さんは、

幼少期、お菓子を一切与えなかったそうです。

「砂糖は悪い。

子どもには本物の味を覚えてほしかった。」

家では甘いものを出さず、

徹底した“自然派の子育て”。

しかしある日、

子どもが友達の誕生日会に招かれ

初めて“お菓子”に出会います。

ケーキ、チョコ、ジュース……

甘い味の刺激に

子どもは一気に飲み込まれてしまった。

「その日からお菓子にハマり、

止まらなくなってしまいました。」

こちらも

親としての努力が

必ずしも望む結果につながらない現実を

物語っています。

🍭「正解のない世界」

親は“ベストを尽くすしかない”

この2つの例は

正反対のアプローチなのに

どちらも難しい結果に至っています。

✅ 徹底して良いものを与えても

→ 子どもは成長し選択を変える

✅ お菓子を避けても

→ 外の世界で出会えば魅了される

どこに答えがあるのでしょう?

実は

子どもの食育には

絶対の正解はありません。

親は

できる限りの教育・環境・愛情を与える。

そのうえで

最終的に人生を選ぶのは

子ども本人 です。

🌱だからこそ

「完璧でなくていい」

大切なのは

✅ 与える食の質

✅ 選ぶ力

✅ ほどよく楽しむ

✅ 依存を避ける

など

“食とのほどよい距離感” を

子どもが身につけること。

親ができるのは

そのサポートです。

完璧を目指す必要はありません。

できることを、できる範囲で。

🧠 最後に

子どもの人生は、子どものもの

親は

子どもの幸せを願います。

健康であってほしいと願います。

しかし

人生は

親の所有物ではなく

子どものもの。

食習慣も、

健康も、

選択も、

最終的には

子ども自身が引き受けていく。

親にできることは

ただ

「最善を尽くす」

ということだけ。

そして

それで十分です。

🍀

本ブログが

「食育」と「子育て」の

本質を考えるきっかけになれば幸いです。

投稿者プロフィール

-

からだ整えラボ

① 医学=呼吸器・アレルギー

② 生活=腸・温活・食・睡眠・肌

③ 幸福=働き方・環境・園芸

“病気を診るだけでなく、人をまるごと診たい”

——その思いを胸に、学びを続けています。

医学的根拠 × 生活習慣 × 心の豊かさ

三位一体の医療をめざしています。

資格:

<医学・医療>医学博士、日本呼吸器学会認定呼吸器専門医、日本アレルギー学会認定アレルギー専門医、日本喘息学会認定喘息専門医、日本内科学会認定内科医、日本喘息学会認定吸入療法エキスパート

<予防医学・代替医療・環境>

機能的骨盤底筋エクササイズpfilAtes™認定 インストラクター国際資格← NEW✨

カラダ取説®マスター・ジェネラル

環境省 環境人材認定事業 日本環境管理協会認定環境管理士、漢方コーディネーター、内面美容医学財団公認ファスティングカウンセラー、日本セルフメンテナンス協会認定腸内環境管理士、腸内環境解析士、日本温活協会認定温活士、薬膳調整師、管理健康栄養インストラクター、食育健康アドバイザー、日本フェムテックマイスター協会公認フェムテックマイスター®上級、公認妊活マイスター®Basic、日本スキンケア協会認定スキンケアアドバイザー、メンタル士心理カウンセラー、アーユルヴェーダアドバイザー、快眠セラピスト、安眠インストラクター

<文化・生活>

日本園芸協会認定ローズ・コンシェルジュ、ローズソムリエ®(バラ資格)

<受賞歴>

第74回日本アレルギー学会学術大会「働き方改革推進奨励賞」受賞