💊初回からのテリルジー処方、薬剤師としてどう向き合うか

🩺現場で求められる“ひと声”のチカラ

はじめに🔍

「初診でテリルジーが処方された…」

最近、そんな処方せんを目にすることが増えていませんか?

吸入薬の進化により、便利で強力な3剤配合薬が登場しましたが、

“初回からのテリルジー処方”にはリスクも潜んでいます。

今回は、薬剤師として知っておきたい

💡テリルジーの正しい位置づけと、

💬患者さんや医師との橋渡し役としての“気づき”を整理します。

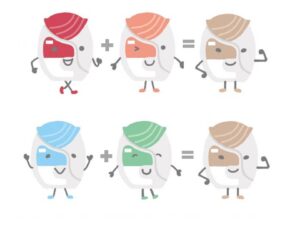

1️⃣ テリルジーは「治療ステップアップ後」の薬💨

📖喘息治療の最新ガイドラインでは、

症状の程度や反応に応じて段階的に薬剤を調整する「ステップ治療」が基本です。

👉 テリルジーは 「中等症以上で、コントロール不良」な場合の上位選択肢。

初診・初回での処方は、基本的に想定されていません。

そのため、薬局で以下のような確認が必要になるケースがあります:

🔸 他の吸入歴はあるか?

🔸 診断は喘息か?咳喘息か?COPDとの鑑別は?

🔸 デバイスの操作は問題なさそうか?

2️⃣ 薬剤師が注意すべきポイント🧠

💥副作用と薬効の“誤差”に注意!

テリルジーには以下の副作用リスクがあります:

- 口腔カンジダ(ステロイド)

- 排尿困難・口渇(LAMA)

- 声枯れ・動悸・振戦(β2刺激薬)

患者が「飲み薬ではないから大丈夫」と思いがちな吸入薬だからこそ、

副作用の丁寧な説明が必要です。

🌀吸入ミスは“ゼロ効果”

特に初めて吸入する患者さんでは、

デバイス操作のミスによって、薬が肺まで届いていないことがしばしばあります。

🔹 Elliptaは簡便と言われますが、

→ 「息を止める時間が短い」

→ 「吸気が弱い」

など、見落とされやすいエラーも存在します。

📣 薬局での吸入指導は、処方医の方針と連動させながら、

“伝えるべきこと”を絞って丁寧に伝えることが重要です。

3️⃣ 医師との連携で活きる「気づき」✍️

テリルジーが初回処方されている背景には、

✅ 医師が喘息専門でないケース

✅ 患者が強めの薬を希望した場合

…などが考えられます。

💬 薬剤師として、医師に以下のようなフィードバックができるとベストです:

- 「以前は吸入歴がなく、今回が初めてのようです」

- 「デバイス習得に不安がありました」

- 「咳が主訴で、喘鳴や気流制限の話は出ていない様子です」

この“ひと声”が、患者の未来を変えることもあるのです🌱

✨まとめ

🔸 テリルジーは便利な薬ですが、“最初の一歩”としては強すぎることも。

🔸 薬剤師は、吸入チェック+背景把握+副作用指導という3つの視点が重要です。

🔸 時には医師へやんわりと「確認のきっかけ」を投げかけることも◎

💬薬剤師のひとことが、患者の未来をつくる🌈

吸入薬は「技術介入」が大きい治療法。

薬剤師の専門性が活きる場面がたくさんあります。

テリルジーが適正に使われ、

患者さんが安心して治療を続けられるように。

“気づく力”と“つなぐ力”が、いま求められています💎

投稿者プロフィール

-

からだ整えラボ

① 医学=呼吸器・アレルギー

② 生活=腸・温活・食・睡眠・肌

③ 幸福=働き方・環境・園芸

“病気を診るだけでなく、人をまるごと診たい”

——その思いを胸に、学びを続けています。

医学的根拠 × 生活習慣 × 心の豊かさ

三位一体の医療をめざしています。

資格:

<医学・医療>医学博士、日本呼吸器学会認定呼吸器専門医、日本アレルギー学会認定アレルギー専門医、日本喘息学会認定喘息専門医、日本内科学会認定内科医、日本喘息学会認定吸入療法エキスパート

<予防医学・代替医療・環境>

機能的骨盤底筋エクササイズpfilAtes™認定 インストラクター国際資格← NEW✨

カラダ取説®マスター・ジェネラル

環境省 環境人材認定事業 日本環境管理協会認定環境管理士、漢方コーディネーター、内面美容医学財団公認ファスティングカウンセラー、日本セルフメンテナンス協会認定腸内環境管理士、腸内環境解析士、日本温活協会認定温活士、薬膳調整師、管理健康栄養インストラクター、食育健康アドバイザー、日本フェムテックマイスター協会公認フェムテックマイスター®上級、公認妊活マイスター®Basic、日本スキンケア協会認定スキンケアアドバイザー、メンタル士心理カウンセラー、アーユルヴェーダアドバイザー、快眠セラピスト、安眠インストラクター

<文化・生活>

日本園芸協会認定ローズ・コンシェルジュ、ローズソムリエ®(バラ資格)

<受賞歴>

第74回日本アレルギー学会学術大会「働き方改革推進奨励賞」受賞

最新の投稿

からだ整えラボ2026年2月11日🌱「揺るがない中心軸」が育つとき

からだ整えラボ2026年2月11日🌱「揺るがない中心軸」が育つとき クリニックだより2026年2月11日📘 受験シーズンだからこそ読みたい一冊

クリニックだより2026年2月11日📘 受験シーズンだからこそ読みたい一冊 からだ整えラボ2026年2月9日🔥久しぶりの新年会は「火鍋料理」でした🔥

からだ整えラボ2026年2月9日🔥久しぶりの新年会は「火鍋料理」でした🔥 からだ整えラボ2026年2月8日🍵先生は何を飲んでいますか?と聞かれたので正直に書きます😊

からだ整えラボ2026年2月8日🍵先生は何を飲んでいますか?と聞かれたので正直に書きます😊