初回からテリルジーを使用すべきではない理由について~非専門医・専門医の立場からの処方戦略とリスク評価

はじめに

近年、喘息治療における吸入療法の選択肢が増えるなかで、「テリルジー」が初診から処方されるケースが散見されるようになってきました。

しかしながら、テリルジーは本来、治療反応を見ながら段階的に導入されるべき薬剤であり、すべての患者に対して初回から使用することは推奨されません。

大事なこと

本稿では、テリルジー初回使用のリスクや注意点を、添付の「喘息治療のフォローチャート(成人)」に基づき解説し、特に非専門医の先生方がテリルジーを初回処方すべきでない理由について整理します。

併せて、専門医であってもテリルジーを多用しない理由についても触れておきます。

1. 初期治療としての位置づけ

現在の喘息ガイドライン(日本喘息学会、日本アレルギー学会/JGL)では、喘息治療の基本は段階的治療(ステップアップ・ステップダウン)であり、治療反応を見ながら吸入薬を調整することが推奨されています。

テリルジー(ICS/LABA/LAMAの3剤合剤)は、中等症〜重症喘息で、なおコントロール不十分な症例に対しての選択肢です。

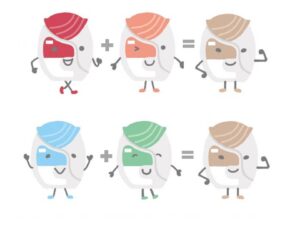

したがって、初診時に中用量ICS/LABA(例:レルベア 100)を用い、数週間〜1か月の治療反応を確認したうえで、必要に応じてステップアップ(例:テリルジー)を考慮するのが合理的です。

2. 初回からのテリルジー処方におけるリスク

- 過剰治療の可能性

初診時の症状だけで即座にTrelegyを選択すると、治療強度が過剰となる可能性が高く、特に咳嗽単独例(咳喘息など)や季節性の軽症喘息には不適切です。 - 副作用の増加

LAMA成分(ウメクリジニウム)による尿閉、口渇、緑内障リスクは高齢患者や併存疾患を有する患者で無視できません。 - 吸入デバイスの習得難易度

TrelegyのElliptaは比較的簡便ですが、吸入指導が不十分な非専門医療機関では吸入失敗が治療効果に直結する可能性があります。

3. 非専門医ではテリルジーを初回から推奨しない理由

- 治療反応の評価が不十分な状態で3剤合剤を選択すると、効果判定が困難になります(どの薬剤が効いたかが不明)。

- Treatable traits(アドヒアランス不良、気道感染、アレルゲン暴露、GERD、OSAなど)の評価が十分にできていないまま強力な治療を行うことで、本質的な病態が見逃されるリスクがあります。

- テリルジーは吸入薬の最終選択肢の1つであり、まずはICS/LABA単剤(例:レルベア100)で治療反応を確認すべきです。

4. 専門医であってもTrelegy使用は選別的

呼吸器専門医においても、全ての喘息患者にテリルジーを第一選択とすることはありません。

- タイプ2炎症指標(好酸球高値、FeNO高値、IgE高値)が明確で、ICS増量が必要と判断された場合

- 咳、痰、気流制限の持続、吸入アドヒアランスの問題など複合的要因があり、LAMA追加が有効と判断される場合

といった条件が整った場合に限って選択されるのが一般的です。

処方戦略の推奨ステップ(成人)

- 初回処方:レルベア100(ICS/LABA)

- 治療反応が不十分なら:FeNO、血中好酸球数、アドヒアランス評価、吸入指導などを再評価

- 必要に応じて:テリルジーにステップアップ

補足:患者さんへの説明用として

患者側の安心材料として、「エナジア(ICS/LABA)」「フルティフォーム(ICS/LABA)」など、吸入回数やコスト面で調整可能な代替薬の紹介も有効です。

まとめ

テリルジーは吸入治療の完成形に近い薬剤でありながらも、あくまでも「ステップアップの結果として選ばれるべき薬剤」であり、初回からの使用は慎重に判断すべきです。

とくに非専門医においては、症状評価・吸入指導・副作用管理のいずれにおいてもテリルジー導入のハードルは高く、まずはレルベア 100μgなどのICS/LABA製剤から開始するのが望ましいと言えます。

専門医であっても、治療方針は常に患者個別の病態と生活背景を踏まえたうえで、慎重に選択する必要があります。

投稿者プロフィール

-

からだ整えラボ

① 医学=呼吸器・アレルギー

② 生活=腸・温活・食・睡眠・肌

③ 幸福=働き方・環境・園芸

“病気を診るだけでなく、人をまるごと診たい”

——その思いを胸に、学びを続けています。

医学的根拠 × 生活習慣 × 心の豊かさ

三位一体の医療をめざしています。

資格:

<医学・医療>医学博士、日本呼吸器学会認定呼吸器専門医、日本アレルギー学会認定アレルギー専門医、日本喘息学会認定喘息専門医、日本内科学会認定内科医、日本喘息学会認定吸入療法エキスパート

<予防医学・代替医療・環境>

機能的骨盤底筋エクササイズpfilAtes™認定 インストラクター国際資格← NEW✨

カラダ取説®マスター・ジェネラル

環境省 環境人材認定事業 日本環境管理協会認定環境管理士、漢方コーディネーター、内面美容医学財団公認ファスティングカウンセラー、日本セルフメンテナンス協会認定腸内環境管理士、腸内環境解析士、日本温活協会認定温活士、薬膳調整師、管理健康栄養インストラクター、食育健康アドバイザー、日本フェムテックマイスター協会公認フェムテックマイスター®上級、公認妊活マイスター®Basic、日本スキンケア協会認定スキンケアアドバイザー、メンタル士心理カウンセラー、アーユルヴェーダアドバイザー、快眠セラピスト、安眠インストラクター

<文化・生活>

日本園芸協会認定ローズ・コンシェルジュ、ローズソムリエ®(バラ資格)

<受賞歴>

第74回日本アレルギー学会学術大会「働き方改革推進奨励賞」受賞

最新の投稿

からだ整えラボ2026年2月11日🌱「揺るがない中心軸」が育つとき

からだ整えラボ2026年2月11日🌱「揺るがない中心軸」が育つとき クリニックだより2026年2月11日📘 受験シーズンだからこそ読みたい一冊

クリニックだより2026年2月11日📘 受験シーズンだからこそ読みたい一冊 からだ整えラボ2026年2月9日🔥久しぶりの新年会は「火鍋料理」でした🔥

からだ整えラボ2026年2月9日🔥久しぶりの新年会は「火鍋料理」でした🔥 からだ整えラボ2026年2月8日🍵先生は何を飲んでいますか?と聞かれたので正直に書きます😊

からだ整えラボ2026年2月8日🍵先生は何を飲んでいますか?と聞かれたので正直に書きます😊