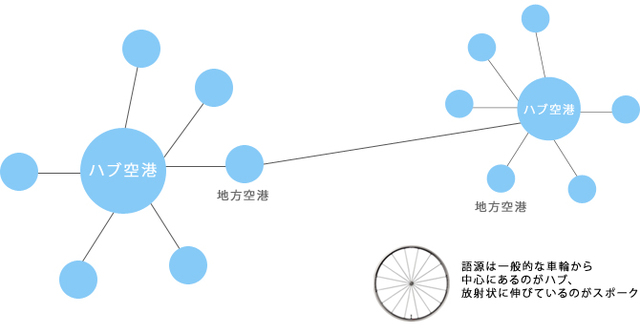

吸入ステーション構想 - 吸入指導のハブ化

吸入の仕方を習う場所はどこが良いか?

ぜんそく、慢性閉塞性肺疾患(COPD)など吸入器を使用する患者さんは今後右肩上がりで増えます。

吸入器は使い方をお教えしないと使用できません。

■ 院内で吸入を教えることが出来ればそれが最もよいです

現実的には、吸入の仕方を教える場所の多くは薬局が担っております。

しかし薬局によっては

● 吸入の教え方が分からないところ

● 吸入を教えるためのトレーナーがないところ

● 薬剤師が少なく、教える時間と場所がないところ

● 混雑の時間帯を避けて教えるため時間をずらすところ

● 教えるための技術を持っていないところ

様々な特性があります。

法律上、クリニックから薬局を指定することは出来ません。

患者さんが行く薬局によって、吸入できるようになるか否か大きく違ってきます。

患者さんから「吸入方法を教えてください」とは言いづらいと思います。

個々の薬局が、

● 誰にでも

● どこの病院、クリニックから来た患者さんであっても

皆が、同一レベルで吸入を教えることができれば理想的です。

残念ながら、前述した事情にて、そのような事は難しいかもしれません。

そこで、地域において吸入を教えることが可能な

■ 吸入ステーション

を作り、地域のハブとして機能すれば理想的です。

たとえば

● 薬局の帰りに立ち寄って、教えてもらう

● 家に帰って使い方が分からなかったので買い物の帰りによる

● 使用していて吸えているか否か分からないのでみてもう

などが考えられます。

吸入以外の利点として

● サルタノールだけ、メプチンだけを処方されているような患者さんを見つけることが出来る

などあります。

では、ボランティアとして、どこがハブとして機能する吸入ステーションとなるか・・・

当クリニックが役割をになっても構わないと思いますが、集患と思われるため、現実的には困難でしょう。

そこは、やはり

■ 薬局が一番の役割とは思います

投稿者プロフィール

-

からだ整えラボ

① 医学=呼吸器・アレルギー

② 生活=腸・温活・食・睡眠・肌

③ 幸福=働き方・環境・園芸

“病気を診るだけでなく、人をまるごと診たい”

——その思いを胸に、学びを続けています。

医学的根拠 × 生活習慣 × 心の豊かさ

三位一体の医療をめざしています。

資格:

<医学・医療>医学博士、日本呼吸器学会認定呼吸器専門医、日本アレルギー学会認定アレルギー専門医、日本喘息学会認定喘息専門医、日本内科学会認定内科医、日本喘息学会認定吸入療法エキスパート

<予防医学・代替医療・環境>

機能的骨盤底筋エクササイズpfilAtes™認定 インストラクター国際資格← NEW✨

カラダ取説®マスター・ジェネラル

環境省 環境人材認定事業 日本環境管理協会認定環境管理士、漢方コーディネーター、内面美容医学財団公認ファスティングカウンセラー、日本セルフメンテナンス協会認定腸内環境管理士、腸内環境解析士、日本温活協会認定温活士、薬膳調整師、管理健康栄養インストラクター、食育健康アドバイザー、日本フェムテックマイスター協会公認フェムテックマイスター®上級、公認妊活マイスター®Basic、日本スキンケア協会認定スキンケアアドバイザー、メンタル士心理カウンセラー、アーユルヴェーダアドバイザー、快眠セラピスト、安眠インストラクター

<文化・生活>

日本園芸協会認定ローズ・コンシェルジュ、ローズソムリエ®(バラ資格)

<受賞歴>

第74回日本アレルギー学会学術大会「働き方改革推進奨励賞」受賞

最新の投稿

からだ整えラボ2026年2月16日【医師が選んだ理由】ピラティスの質を変えた「Alo Yoga」という選択

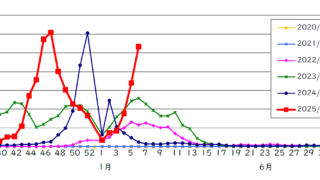

からだ整えラボ2026年2月16日【医師が選んだ理由】ピラティスの質を変えた「Alo Yoga」という選択 クリニックだより2026年2月16日【横浜市でインフルエンザ急増中】B型が大流行しています

クリニックだより2026年2月16日【横浜市でインフルエンザ急増中】B型が大流行しています からだ整えラボ2026年2月16日男性ピラティス愛好家が出会った「理想のショーツ」― Vuoriという哲学

からだ整えラボ2026年2月16日男性ピラティス愛好家が出会った「理想のショーツ」― Vuoriという哲学 からだ整えラボ2026年2月15日【初観戦で感動】「NECレッドロケッツ川崎」の魅力。SVリーグは最高のエンタメだった!

からだ整えラボ2026年2月15日【初観戦で感動】「NECレッドロケッツ川崎」の魅力。SVリーグは最高のエンタメだった!